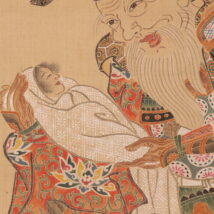

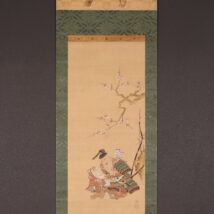

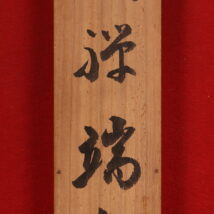

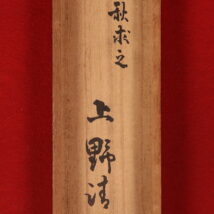

掛軸<宮崎友禅> 武内宿禰図 上野清江所蔵 五月掛け 五節句 端午の節句 (HP1203)

- 作家宮崎友禅

- 時代江戸時代中期

- 全体縦166cm×横48.5cm

- 内寸縦84.5cm×横37cm

- 本紙絹本

- 状態時代を考慮して状態は標準的です

シミ、折れ、本紙に虫食い、表具にイタミがあります。 - 付属品箱有り

- 価格30,000円(税込)

【宮崎友禅】

江戸中期の扇・染物絵師。日本の染織上画期的な,糊防染による彩色染法である友禅染の創始者として知られ,天和~元禄(1681~1704)ごろ活躍したとされる。姓は梅丸・日置・深江。

その名は文献に多出するが,友禅のほか祐善,友泉,幽禅,勇禅,友染,友仙,有禅,幽仙と多様で,生没年,染色家としての経歴も明らかではなく,後年加賀に住み墓所が金沢にあるとする説も信憑性に乏しい。名が最初に文献に現れるのは,井原西鶴の『好色一代男』(1682),『好色二代男』(1686),『男色大鑑』(1687)などで,当時京都の知恩院門前に住んだ絵師で,扇に機智に富んだ絵を描いて売ったのが大いに人気を博し,その図柄が衣装に写されたものもあったという。『男色大鑑』に「幽禅の萩のすそ書」とあるように,自ら筆を取って模様を描いたこともあったようだが,染色家としていわゆる友禅染を行っていたかは明らかではなく,元禄5(1692)年の『余情ひいながた』(友禅自筆の唯一の雛型本)や,同年刊行の『私歌ものあらがい』の挿絵などをみても,染色家としてよりもすぐれた「デザイナー」として活躍していたとも思われる。世に友禅作とされる染めの掛軸の類はかなり残っているが,いずれも確証のあるものではなく,友禅染の技術の創始者ないし発明者としてはまだ謎の部分が多い。しかしいずれにしても中世から近世への服飾文化の流れのうえでの,織物から染め物への大きな転換,そしてその究極としての多彩で絵画性を持った友禅染の完成への原動力となったその存在は大きなものといわねばならない。

【武内宿禰】

記紀に伝わる古代日本の人物。 『日本書紀』では「武内宿禰」、『古事記』では「建内宿禰」、他文献では「建内足尼」とも表記されている。「宿禰」は尊称で、名称は「勇猛な、内廷の宿禰」の意とされている。景行・成務・仲哀・応神・仁徳の5代(第12代から第16代)の各天皇に仕えたという伝説上の忠臣。紀氏・巨勢氏・平群氏・葛城氏・蘇我氏など中央有力豪族の祖ともされている。

ホームページ掲載商品は送料無料!

◆ご購入の流れ ◆利用規約(お支払い・送料等)

※お申し込みいただいた時点で ◆利用規約 に全て同意頂けたものと致します。

ご自宅での訪問買取と宅配買取がご利用いただけます。

お気軽にお問い合わせ下さい。

ふるい(物)、ごよー(は)えん

買取専用0120-261-540FAX 06-4708-5039 受付時間9:00-19:00(日祝も受付可能)

買取のお問い合わせ