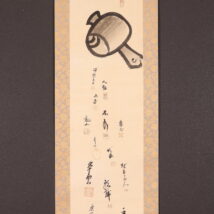

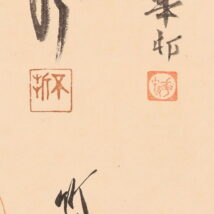

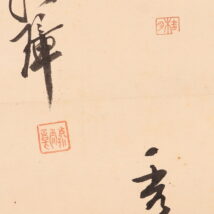

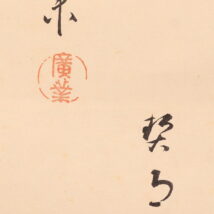

掛軸<鈴木松年 横山大観 川合玉堂 寺崎広業 下村観山 松林桂月 他>15名寄せ書き 小槌図(HP1405)

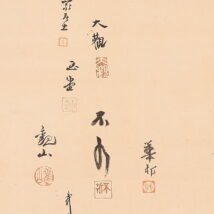

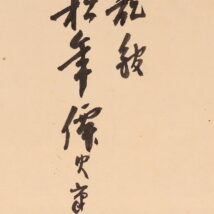

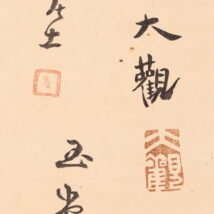

- 作家鈴木松年 横山大観 川合玉堂 寺崎広業 下村観山 松林桂月 鈴木華邨 木村武山 尾竹竹坡 中村不折 田中頼璋 池上秀畝 菊池契月 高森碎巌 小室翠雲

- 時代明治・大正

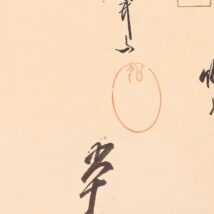

- 全体縦200.5cm×横44cm

- 内寸縦132cm×横31cm

- 本紙紙本

- 状態時代を考慮して状態は標準的です。

本紙にシミ、折れ、少しイタミがあります。 - 付属品箱有り

- 価格45,000円(税込)

【鈴木松年】1848-1918

明治-大正時代の日本画家。嘉永元年6月14日生まれ。鈴木百年の長男。幼少のころより父にまなぶ。明治14年京都府画学校の教員となる。人物画を得意とし,いま(曾我)蕭白といわれた。内国勧業博覧会などで受賞。上村松園の最初の師。大正7年1月29日死去。71歳。京都出身。名は世賢。初号は百僊。

【横山大観】1868-1958

茨城県水戸市に生まれる。明治26年東京美術学校を第一期生として卒業。当時、校長だった岡倉天心を終生の師と仰ぎ、31年天心、菱田春草らとともに日本美術院を創立。朦朧体と呼ばれる新しい画風を創り出す。40年文展の審査員となるが、ことごとく意見が合わず大正3年には除名。この年、日本美術院を再興し、以後院展を舞台に意欲的な活動を展開する。12年には水墨画「生々流転」を発表。昭和に入ってからは装飾性の強い作品のほか、戦時意識にともなって日本精神の象徴ともいえる作品を多く描いた。戦後は、穏やかに自然をとらえた佳品を描き、昭和33年に永眠する。また12年には初の文化勲章を受章。

【川合玉堂】1873-1957

日本画家。愛知県木曾川町に生まれる。本名芳三郎。初号は玉舟のちに玉堂、別号偶庵、行雲亭、長流閣。1887年京都に出て望月玉泉,続いて幸野楳嶺に師事。その後,橋本雅邦の《竜虎図》に感動,96年上京してその門に入る。狩野派を学び,岡倉天心,雅邦を指導者とする日本絵画協会に出品し,しだいに注目される。1907年東京府勧業博覧会出品の《二日月》が好評を博し,第1回文展以降審査員となる。四条派の親しみやすい即物的作風と,狩野派の折り目正しい品格を合わせた画境を開き,第2次大戦前の日本のどこにでも見られる風景と生活を主題とした。

【寺崎広業】1866-1919

秋田県出身の日本画家。字は徳郷、別号に宗山・騰龍軒・天籟山人等。小室秀俊、平福穂庵に学び、のちに上京。『絵画叢誌』に古画の縮図や口絵を描き、山田敬中、邨田丹陵らと研究会をもちながら苦学。1897年(明治30)東京美術学校助教授となるが、翌年の美術学校騒動で岡倉天心らとともに辞職し、日本美術院の創設に参加。1901年(明治34)には、美術院正員のまま美術学校に復職し、教授となった。07年の第1回文展から第7回展まで審査員を務め、17年(大正6)帝室技芸員となった。門下に野田九浦、中村岳陵、町田曲江らがある。

【下村観山】1873-1930

明治から昭和にかけての日本画家。和歌山市生まれ。下村豊次郎,寿々の3男。本名晴三郎。狩野芳崖,橋本雅邦に師事。明治23(1890)年,すでに観山を名乗る。27年に東京美術学校(東京芸大)を卒業し,同時に同校助教授となるが,31年の同校騒動により,同志と連袂辞職し日本美術院創設に加わる。苦難の五浦時代を経て大正3(1914)年,横山大観らと日本美術院を再興し,主導的役割を果たす。代表作に「木の間の秋」(1907,東京国立近代美術館蔵),「弱法師」(1915,東京国立博物館蔵)などがあり,6年に帝室技芸員となる。8年に帝国美術院会員に推挙されるが,大観と共に辞退し,在野を貫く。やまと絵,琳派,宋元画の手法を究め,その卓抜した筆技は近代日本画家中屈指といえる。

【松林桂月】1876-1963

明治-昭和時代の日本画家。明治9年8月18日生まれ。野口幽谷に文人画をまなぶ。日本美術協会展,文展に出品。帝展の審査員,帝国美術院会員,帝室技芸員となる。戦後,日本美術協会理事長。昭和33年文化勲章。昭和38年5月22日死去。86歳。山口県出身。旧姓は伊藤。本名は篤。字は子敬。代表作に「春宵花影」など。

【鈴木華邨】1860-1919

江戸生。名は茂雄、通称は惣太郎、別号に忍青。初め円山派を中島享斎に師事し、菊池容斎の画風を学ぶ。内国勧業博覧会で花紋賞牌を受賞するなど、各種博覧会、共進会で受賞を重ね活躍。日本画会設立に参加し、日本美術協会・巽画会・美術研精会・国画玉成会等に会員として参加した。花鳥山水画で一家を成し、図案や挿絵にも画才を発揮した。大正8年(1919)歿、60才。

【木村武山】1876-1942

明治-昭和時代前期の日本画家。 明治9年7月3日生まれ。川端玉章に師事。東京美術学校(現東京芸大)卒業後,岡倉天心の新9美術運動に参加,明治31年の日本美術院の結成,大正3年の再興につくす。明治40年第1回文展で「阿房劫火」が3等賞。晩年は仏画をおおくかいた。昭和17年11月29日死去。67歳。茨城県出身。本名は信太郎。

【尾竹竹坡】1878-1936

日本画家。新潟県生。日本画家尾竹越堂の弟、国観の兄。名は染吉。小堀鞆音・川端玉章に師事する。特に歴史画を能くした。尾竹一門で八華会を結成し、定期展を開催した。昭和11年(1936)歿、59才。

【中村不折】1866-1943

明治-昭和時代前期の洋画家,書家。慶応2年7月10日生まれ。不同舎で小山正太郎や浅井忠に,フランスでローランスにまなぶ。帰国後,太平洋画会会員として活躍。太平洋美術学校長となった。帝国美術院会員。書にもすぐれ,自宅に書道博物館をつくる。夏目漱石『吾輩は猫である』の挿絵画家として知られている。昭和18年6月6日死去。78歳。江戸出身。本名は鈼。

【田中頼璋】1866-1940

日本画家。島根県生。名は大治郎、初めは森寛斎、のち川端玉章に師事する。写生風の山水画を能くする。巽画会審査員・日本画会評議員・帝展審査員。川端画学校教授。文展特選。昭和15年(1940)歿、73才。 別号に豊文、頼章。

【池上秀畝】1874-1944

明治-昭和時代前期の日本画家。明治7年10月11日生まれ。東京の荒木寛畝に文人画をまなぶ。文展で大正5年から3年連続特選。8年発足の帝展では無鑑査となる。昭和8年帝展審査員。山水花鳥画を得意とした。昭和19年5月26日死去。71歳。長野県出身。本名は国三郎。代表作に「夕月」「峻嶺雨後」。

【菊池契月】1879-1955

日本画家。長野県中野市に生まれる。旧姓細野,本名完爾。はじめ児玉果亭に南画を学んだが,1896年京都に出て南画家の内海立堂に,ついで四条派の菊池芳文に師事した。1906年芳文に認められて女婿となり菊池姓を名乗る。しだいに四条派を脱却し,大らかな師風の上に大和絵や漢画を加味して,秀麗な鉄線描の作品を描いた。とくに13年の文展に出品の鉄線描による《鉄漿蜻蛉》(東京国立近代美術館)で頭角を現した。

【高森碎巌】1847-1917

近代南画の大家。上総の国(千葉県)長南町に生まれる。幼名宗之助、名は敏、字は子訥、通称有造、翠巌・菊梁・朶香・遂頑居士・自知斎・七松園・双松庵 等の別号を持つ。江戸に出、服部蘭台に儒学を学び、17歳で渡辺崋山の高弟に師事。格調を持った山水花鳥画を得意とし、後に与謝蕪村に私淑したと言われている。南宋画に対する研究、眼識は当代随一と称され鑑識、鑑定家としてもその重きを為した。船会社や司法省に勤務するが、画業に専念、公の展覧会には出品せず画作を続ける。南画会の結成に参加。日本美術協会会員。

【小室翠雲】1874-1945

明治-昭和時代前期の日本画家。田崎草雲にまなぶ。明治40年文展開設に際し,正派同志会を結成し文展新派に対抗。のち文展審査員。大正10年矢野橋村らと日本南画院を設立。13年帝国美術院会員。昭和19年帝室技芸員。72歳。群馬県出身。本名は貞次郎。号に長興山人。

ホームページ掲載商品は送料無料!

◆ご購入の流れ ◆利用規約(お支払い・送料等)

※お申し込みいただいた時点で ◆利用規約 に全て同意頂けたものと致します。

ご自宅での訪問買取と宅配買取がご利用いただけます。

お気軽にお問い合わせ下さい。

ふるい(物)、ごよー(は)えん

買取専用0120-261-540FAX 06-4708-5039 受付時間9:00-19:00(日祝も受付可能)

買取のお問い合わせ