最近睡眠の質が悪く疲れ気味のたんとうです・・・。寝てる間の室温管理って難しいですよねえ。

昨日は弊社の程近くに位置する難波神社にて、恒例の氷室祭が催されていたのでコッソ~リ楽しみに行くつもりだったのですが、、、

嗅ぎ付けた我が社の社員。

ある者は仕事を持ち越して。

一同、とつげき~!!!

![ad68957fefd5e4e60201fc7785ea734d[1]](https://www.art-en.jp/wp-content/uploads/2016/07/ad68957fefd5e4e60201fc7785ea734d1.jpg)

まずはこれですよねえ♪

外で食べるジャンクフードは格別であります。

そうこうしていると、特別ステージで和太鼓の演奏が始まりました。

たんとうも大大だーい好きなノーベルの「男梅」のCMは、毎年氷室祭で奉納太鼓をされている、この「倭太鼓飛龍」さんなんだそうです!!

テレビをつける習慣がない我が家なのでCMを見たことはないのですが、それを聞いて勝手に親近感が沸くたんとう。

ちなみに株式会社縁の社長および専務も男梅の大ファンで、会社のお菓子ボックスには常に男梅シリーズが陳列されております。ありがたや~

もう彼ら、とにかくカッコエエんです。

女性もかっこええ。

素敵なお背中の男性陣・・・

タオルは持ってますか~!?と観客を楽しませる演出も。

![b46266e213693d2aa8a656252ac24260[1]](https://www.art-en.jp/wp-content/uploads/2016/07/b46266e213693d2aa8a656252ac242601.jpg)

なんとフィナーレは太鼓に乗るッ!

余談ですが、学生時代は吹奏楽部に所属していたたんとう。とある学校で演奏された曲で和太鼓が使われていて、この長ーい撥で叩く和太鼓の音がなんとも言えず好きだなあと思った記憶が蘇りました。

演奏中しつこく「かっこいい・・・ああ。。。かっこいい・・・・・」と呟き、同行した家人に白い目で見られるたんとう。

それになんといっても、夏の夕方に暑さの残る空気の中、神社から響く太鼓の音。これ、これ、これですよ。暑いのも人混みも苦手だけど、神輿や地車、太鼓に笛の音、威勢のいい掛け声・・・心ときめかずにいられない私は結局お祭り女なのかもしれませんな。

古いものが廃れていく時代でも、こういうのを好きだなあと感じる日本人の心は廃れないものなのですね。難波神社なんか特に、御堂筋という都会のど真ん中に位置する神社ですから、行事なんかを見ていると現代と歴史が交わる神秘的な場所だなあと感じます。

きっと骨董もそうなんです。小さな豆皿を手にとって眺める。それだけで、その手の中には歴史が交錯し現代と過去のヒトの思いが出会う、素敵な空間になっている。もっと沢山の人に感じて欲しいなあ。

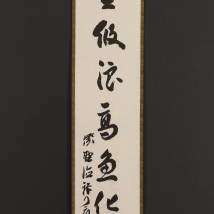

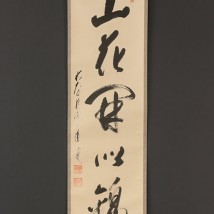

![pics[1]](https://www.art-en.jp/wp-content/uploads/2016/07/pics1.jpg)

たんとうの今夏目標完遂にはあと、浴衣・花火・蚊取り線香!

夏は苦手と言っておきながらしっかり楽しむことは忘れないのです。

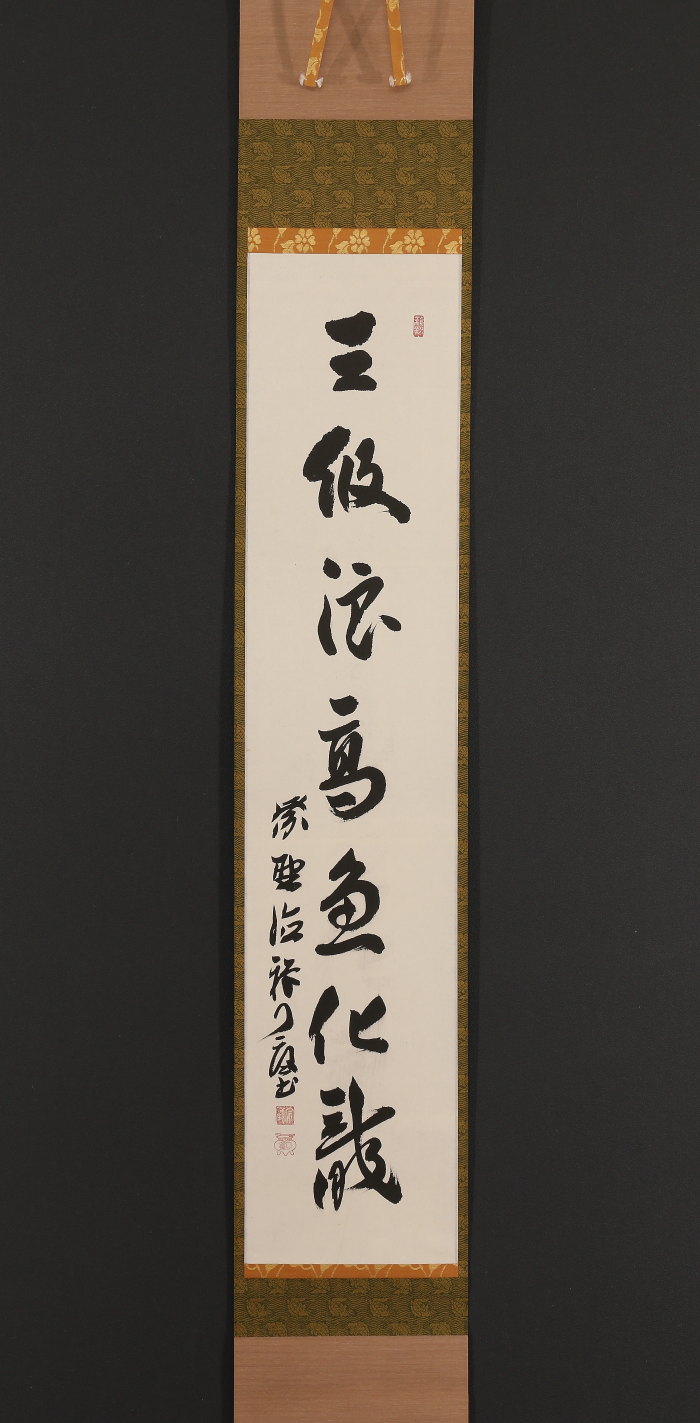

![B20Qvt-CAAEviHw[1]](https://www.art-en.jp/wp-content/uploads/2016/05/B20Qvt-CAAEviHw1.jpg)