みなさん、こんにちは!

初めまして。このブログで、初登場の新人です。よろしくお願いします!

(★このブログの英語版はこちら。ENGLISH!click!!)

本日はアートのお話。

弊社では、たくさんの掛け軸や額などを取り扱っております。

それは日本のもの、海外のもの、様々です。

今日はその一部をご紹介したいと思います!

(タイトル「若草の少女」)

みなさんは、竹久夢二という人物をご存知でしょうか?

上の図を見て、「あ、見たことあるー!」って方もいるのでは?

夢二については以下の通り。

↓↓↓

竹久夢二(1884.9.16-1934.9.1)

岡山県邑久郡出身で、大正ロマンを代表する人物です。本名は茂次郎。早稲田実業学校中退。

美人画が有名ですが、新聞・雑誌にもコマ絵(表紙や挿し込みの絵)を描き、ニューウェーブな画家として世に出ました。

夢二の表現する作品は、

時代の生活感情 + 藤島武二や青木繁の浪漫主義要素 + 世紀末的耽美主義・懐古趣味・異国趣味

といった感じです。なんとなく伝わるかな。。。^^;

漂泊の人生を送り、その郷愁と憧憬を日本画・油絵・水彩画・木版画にあらわしました。

2002年にCMで使われていた曲(詩歌「宵待草」)もあるとか。聞いてみたら、知っているかもです…!

(お酒のCMらしいです!)

広告宣伝物、日用雑貨のデザインをも手掛けており、本当に幅広い分野で活躍していました。

もちろん、当時の大衆に人気あり!

また、彼の創作の題材は自身の恋愛遍歴が主であったとのこと。

夢二は多くの女性と恋愛をしました。

しかし、これまでに戸籍上、妻となったのは、実はたまきという女性一人なのです。

その他の女性には笠井彦乃、佐々木カネヨなどという女性の名が記録されています。

その中でも、夢二にとっての最愛の人は彦乃だったようですが、彼女は25歳という若さで、生涯を閉じています(原因は結核)。

それではここからが本題!

弊社はこれまでに、以下のような作品を取り扱いました。

まずは「鴨東秋色」。大正後期の作品です。(写真は木版画)

鴨東とは京都・鴨川の東の地域のことです。

夢二は1916年の秋から約二年間京都で暮らしており、その頃に描かれたものだと考えられています。

モデルは、彦乃でしょうか?色白で美人な方ですね。帯が可愛い!!

風景は秋で少し寂しさも感じられますが、女性の華やかさが加わって安らぎも感じられます。

次は、一番有名な作品 「黒船屋」です。この作品は1919年に描かれたもの。(写真は木版画)

[※縁 所蔵品 ask]

こちらの作品も同様に、女性の体が、緩やかなS字型の曲線で描かれています。

夢二の美人画らしさが現れていますね。黒猫の体もしなやか~!

そしてそして、縁にはこんなものも…!!

[※縁 所蔵品 ask]

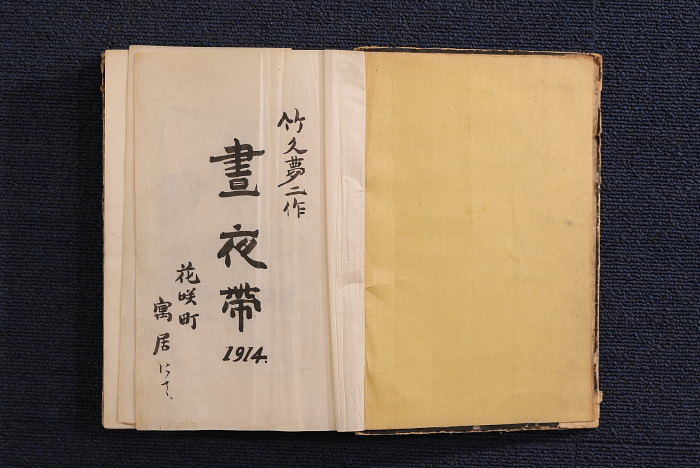

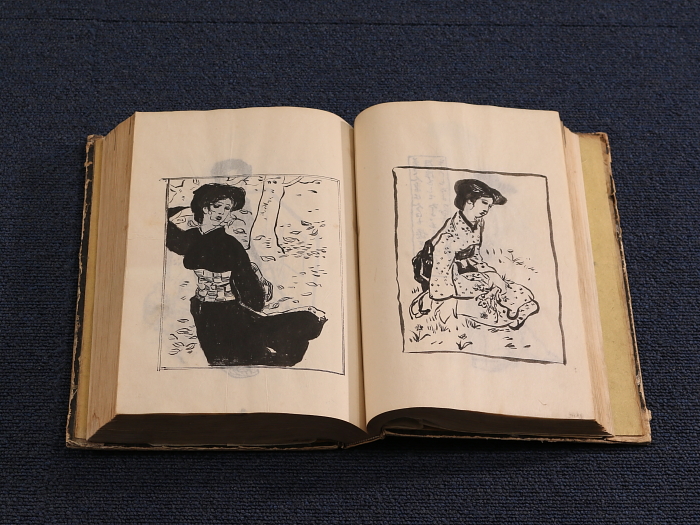

これは画集というのでしょうか?かなりのページ数があります。

1914年、夢二が30歳の頃に、花咲町の寓居(仮住まいでしょうか?)で描かれたという文言がありますね。

花咲町は横浜にあるみたいです。

雑誌等の下絵なのでしょうか?スケッチ集?

夢二は心に浮かんだり、目に映したりしたものを

写生帳に書き置く習慣があったのではないかと思われていて、

もしかしたら、この作品もその一つなのでは…!(詳細は不明ですが)

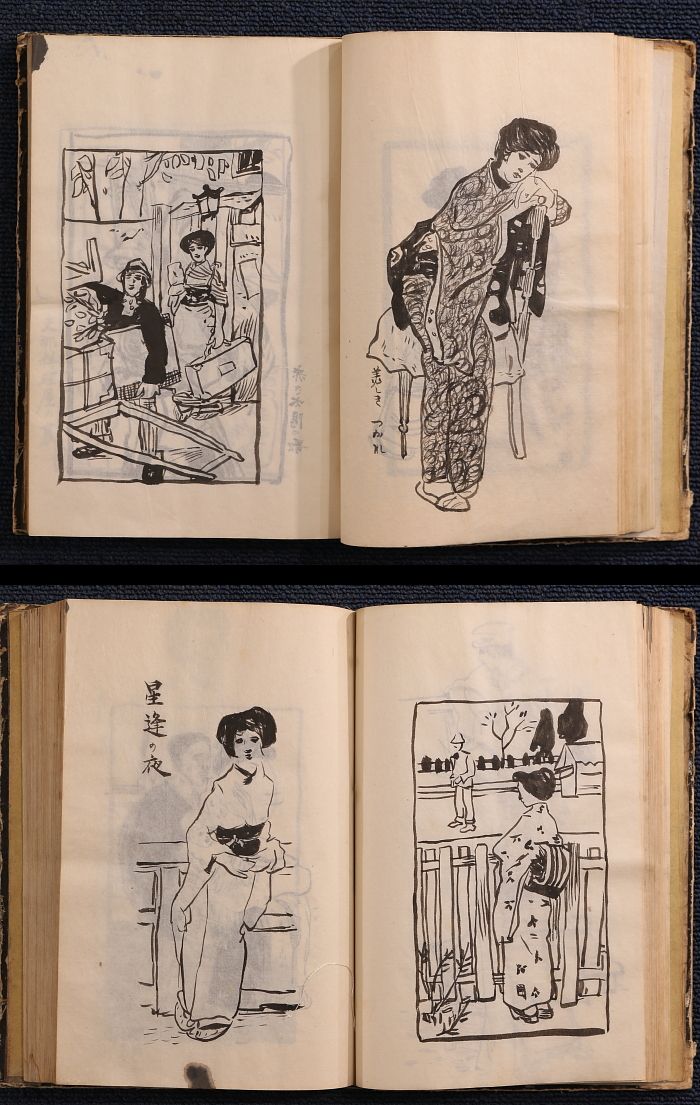

たくさん女性が描かれていますね。中には、疲れている女性も。

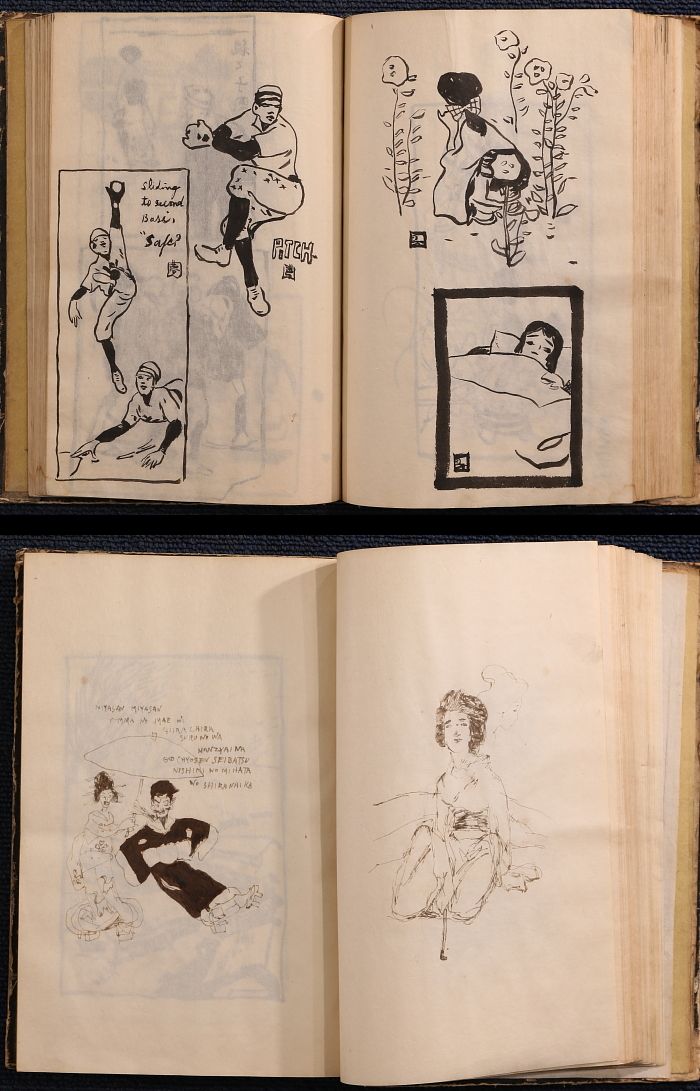

ページをどんどん捲っていくとこんなのもありました!

英語も書かれていますね。海外向けでしょうか?

野球が題材のものも!(左上の作品)

「Sliding to second base, Safe?」 という文字が書かれているように見えます。

どうやら盗塁は成功しているようですね(笑)

まだまだありますが今日はここまで。

夢二の作品は、リトグラフや木版画で残っているものが多いですね。

気になった方はこちらのページも見てみてください!

以下は、縁が出品しているストアページです。

https://stores.ebay.com/en-corporation/_i.html

あなたもオークションにチャレンジしてみませんか?

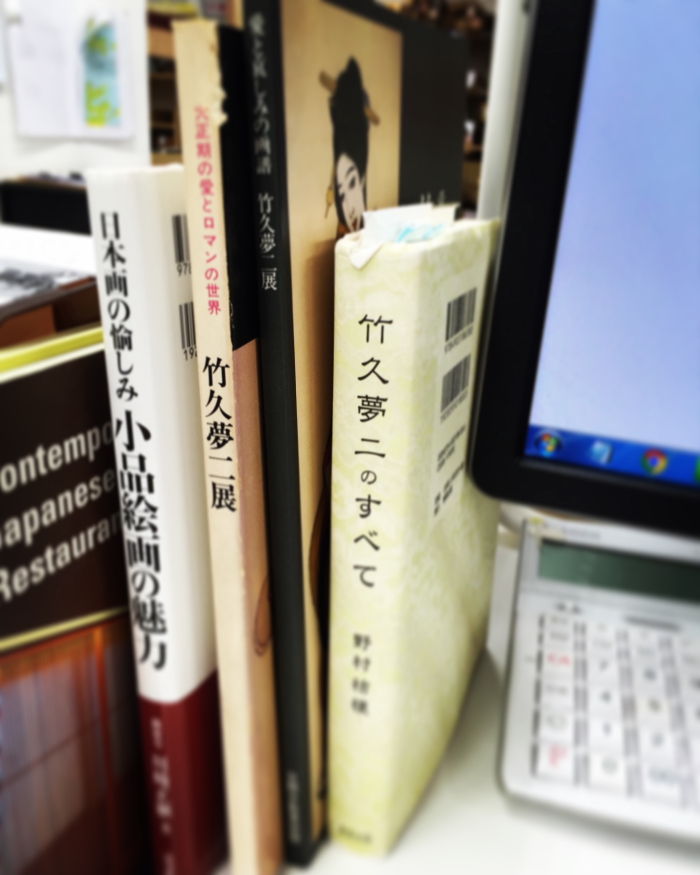

現在、担当のデスクは夢二で溢れています(笑)

作家について、少しは詳しくなれたかと…!

最後までお読みいただきありがとうございました。

「オーガニックビル」 このやたらと主張する、前衛的な赤い建物は「オーガニックビル」です。 弊社の入っているビルの道路を挟んで向かい側に位置しております。徒歩3秒。 芸術品をあつかう弊社はこちらのビルに入った方が良いのではないか…という話は…置いておきましょう。 道案内をする場合は、必ずと言っていいほど、ランドマークとして説明するビルとなります。 もしかしたら、弊社を目指さず、このビルを目指して頂くのが、一番迷わず弊社にたどり着ける方法かもしれません。 ちなみにこの建物の1F駐車場側の向かいのビルに行くと違うビルとなりますのでご注意を!

「オーガニックビル」 このやたらと主張する、前衛的な赤い建物は「オーガニックビル」です。 弊社の入っているビルの道路を挟んで向かい側に位置しております。徒歩3秒。 芸術品をあつかう弊社はこちらのビルに入った方が良いのではないか…という話は…置いておきましょう。 道案内をする場合は、必ずと言っていいほど、ランドマークとして説明するビルとなります。 もしかしたら、弊社を目指さず、このビルを目指して頂くのが、一番迷わず弊社にたどり着ける方法かもしれません。 ちなみにこの建物の1F駐車場側の向かいのビルに行くと違うビルとなりますのでご注意を!  「カレーショップ 一夢庵」 弊社の男性陣はみんな大好き「一夢庵」 最低でも週1で昼ごはんは、ここで頂いていているのではないでしょうか(汗) 女性陣にはお昼限定の店頭で販売されているお弁当が人気です。 おすすめは「ジャンボチキンカツカレー」 かなりボリュームがありますので、大食漢の方でも満足できると思います。 量を調整したい方には、大盛りやハーフなどもあります。 衣サクサクの肉厚のチキンカツに少し甘味のあるカレーがマッチしており、大変、美味しゅうございます!弊社から徒歩2分! お昼に行けば、弊社の男性陣がカレー頬張る姿が見れるかもしれません。

「カレーショップ 一夢庵」 弊社の男性陣はみんな大好き「一夢庵」 最低でも週1で昼ごはんは、ここで頂いていているのではないでしょうか(汗) 女性陣にはお昼限定の店頭で販売されているお弁当が人気です。 おすすめは「ジャンボチキンカツカレー」 かなりボリュームがありますので、大食漢の方でも満足できると思います。 量を調整したい方には、大盛りやハーフなどもあります。 衣サクサクの肉厚のチキンカツに少し甘味のあるカレーがマッチしており、大変、美味しゅうございます!弊社から徒歩2分! お昼に行けば、弊社の男性陣がカレー頬張る姿が見れるかもしれません。  「難波神社」 弊社の北側、徒歩3分ほどの位置する神社です。 ご祭神:仁徳天皇 配祀:素盞嗚尊(すさのおのみこと) となっております。 その他、詳細は難波神社HPで詳しく解説されておりますのでそちらにお任せするとして^^; 弊社の年明けの行事として、こちらでお祓いをして頂くというのが、恒例となっておりますが…実は今年…まだ行けていません! 弊社に降りかかる災いを未然に防いで頂いていると個人的には思っていますので、早急に参拝させて頂かないといけませんね。 商業ビル、オフィスビルの密集する地域の中にあって、ご神木などの緑があるこの場所は、地域の人の憩いの場でもありますね。 実際、天気の良い日は缶コーヒーを片手にコーヒーブレイクをすることもあります。自然の緑とそよぐ風で触れ合う葉々のさやさやとした音には癒されます。都会では大切です。こんな場所!

「難波神社」 弊社の北側、徒歩3分ほどの位置する神社です。 ご祭神:仁徳天皇 配祀:素盞嗚尊(すさのおのみこと) となっております。 その他、詳細は難波神社HPで詳しく解説されておりますのでそちらにお任せするとして^^; 弊社の年明けの行事として、こちらでお祓いをして頂くというのが、恒例となっておりますが…実は今年…まだ行けていません! 弊社に降りかかる災いを未然に防いで頂いていると個人的には思っていますので、早急に参拝させて頂かないといけませんね。 商業ビル、オフィスビルの密集する地域の中にあって、ご神木などの緑があるこの場所は、地域の人の憩いの場でもありますね。 実際、天気の良い日は缶コーヒーを片手にコーヒーブレイクをすることもあります。自然の緑とそよぐ風で触れ合う葉々のさやさやとした音には癒されます。都会では大切です。こんな場所!  「心斎橋大丸」 建て替えで新装オープンは2019年の予定。 築年数は81年の「大正モダン建築」 米国出身の建築家ウィリアム・メレル・ヴォーリズの代表作のひとつ。 先ほど紹介したオーガニックビルとは相反して正統派の建築物ですね。 こういった新旧の建物が入り混じった景色も良いのではないでしょうか。 一時は完全に取り壊して建て替えとの案もあったようですが、 地元や建築の専門家から保存を求める声を反映して、 今ある外観を生かした建て替えの方向で調整しているようです。 確かにこれほど見事な建築物が姿を消すのは寂しい限りですが、建物自体がかなり老朽化しているうえに、百貨店激戦区の大阪中心地で生き残りをはかるには苦渋の決断だったのかもしれません。 北区の大阪駅周辺まで足をのばせば、本当の激戦区「阪急・阪神・大丸」が隣り合いにらみ合う姿が見られます。 今や「ルクア1100」となっている建物は、激戦の末に敗れた「三越伊勢丹」の後釜だったりします。 今回はこの辺りでしょうか。 一見すれば、商業施設とオフィス街が目立つ地域ですが、少し目を凝らすと神社やモダン建築…そして古美術を扱う弊社がある。 という少々変わった土地なのかもしれません。

「心斎橋大丸」 建て替えで新装オープンは2019年の予定。 築年数は81年の「大正モダン建築」 米国出身の建築家ウィリアム・メレル・ヴォーリズの代表作のひとつ。 先ほど紹介したオーガニックビルとは相反して正統派の建築物ですね。 こういった新旧の建物が入り混じった景色も良いのではないでしょうか。 一時は完全に取り壊して建て替えとの案もあったようですが、 地元や建築の専門家から保存を求める声を反映して、 今ある外観を生かした建て替えの方向で調整しているようです。 確かにこれほど見事な建築物が姿を消すのは寂しい限りですが、建物自体がかなり老朽化しているうえに、百貨店激戦区の大阪中心地で生き残りをはかるには苦渋の決断だったのかもしれません。 北区の大阪駅周辺まで足をのばせば、本当の激戦区「阪急・阪神・大丸」が隣り合いにらみ合う姿が見られます。 今や「ルクア1100」となっている建物は、激戦の末に敗れた「三越伊勢丹」の後釜だったりします。 今回はこの辺りでしょうか。 一見すれば、商業施設とオフィス街が目立つ地域ですが、少し目を凝らすと神社やモダン建築…そして古美術を扱う弊社がある。 という少々変わった土地なのかもしれません。