こんにちは、この4月に育休明けで戻ってまいりましたamacoです。

久しぶりに会社へ戻ると、色々と配置が違っていたり、世の中の変化と共に、仕事内容にも変化があり、戸惑うことばかり・・・脳内がすっかり老化していて、脳裏に隠れてしまった仕事内容の記憶を呼び起こすのに、悪戦苦闘しております。

世の中の4月職場復帰のママ方も私のように、バタバタしておられたのではないでしょうか?もうそろそろ、落ち着かれたかんじでしょうか?私は、まだまだドタバタです・・・

同じ立場の方々、共に頑張りましょう!

育休中に、僅かな時間をカフェやギャラリー訪問に費やすことが多かったので、

そのレポをこちらで少しご紹介しようと思います。

赤ちゃん連れのママでもアートを楽しめるということを共有できたら嬉しいです。

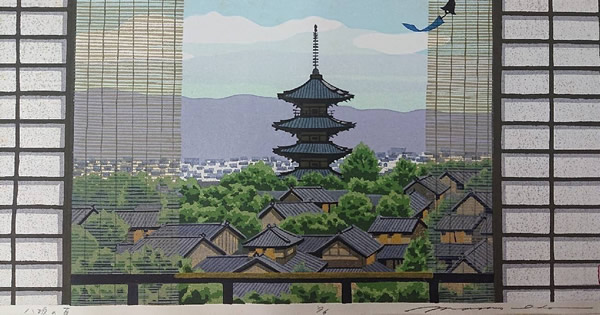

さて、まずは、大阪市西区のとあるカフェのレポです。

大阪の阿波座にお店を構えて15年くらいになるそうですが、内装も雰囲気もなんとも

落ち着ける居心地抜群のお店です。頻繁に通っていた赤ちゃん広場(乳児とママに開放している市営の無料施設)の近くだったので、店構えが素敵でとても気になっていました。

中に入ると、インテリアも凝っていて、椅子やテーブルが統一されているものとは違い、とても個性的で、しかしまとまり感があって、音楽もセンスがいいかんじでした。

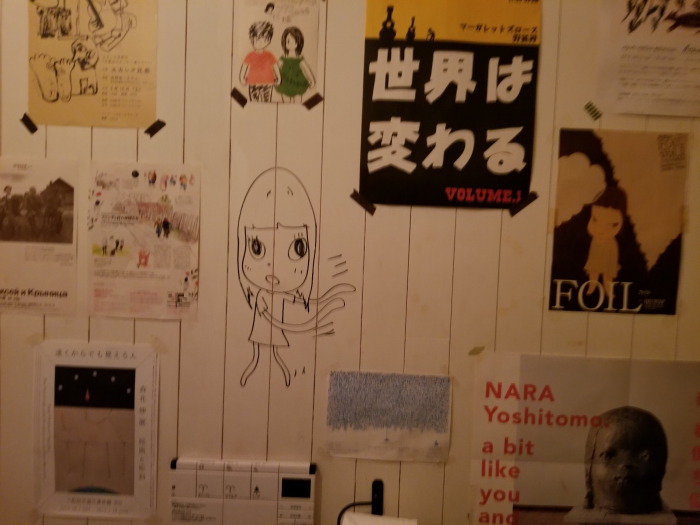

娘とモーニングを食べ終わった後、トイレに入ると——–

ありました、ありました!!噂では聞いていた、あるモノが!!!!!

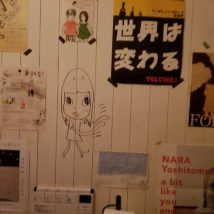

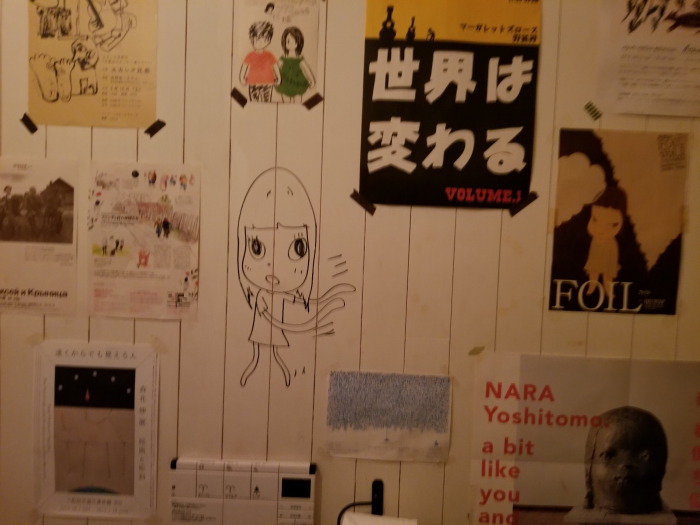

それは、なんと、あの奈良美智さんのイラスト!しかも手書き!!!!

店内にも奈良美智さんの美術展のポスターがやたら貼られていて、どんな関係があるのかしら??と妄想でワクワクしていましたが、SNSなんかで取り上げられている通り可愛いイラストでした。

お店の方に、「奈良さんの手書きなんですか?」とお伺いしたところ

「そうなんです。打ち上げでうちのお店を使っていただいた時に、描いてくださったんです!」と。

世界的に有名な奈良美智さんのこのイラストを目当てに、全国からお客様がいらっしゃるそうです。

お酒が入って、リラックスされた際に描かれたこの落書きスケッチ。

美術館に展示されているものとは、また違う、美智ワールドをこっそり覗きにいってみてはいかがでしょうか?

必ずトイレをご使用されることをお忘れなく!(トイレの壁に描かれたイラストなので)

大阪・阿波座 ダイニングカフェ martha<マーサ>

大阪府大阪市西区江戸堀3-8-16

奈良 美智(なら よしとも、1959年12月5日- )は、日本の画家・彫刻家。世界的に評価されている美術作家で、ニューヨーク近代美術館(MoMA)やロサンゼルス現代美術館に作品が所蔵されるなど日本の現代美術の第二世代を代表するひとり。 特徴的なこちらを見返す人物をモチーフにしたドローイングやアクリル絵具による絵画で知られる

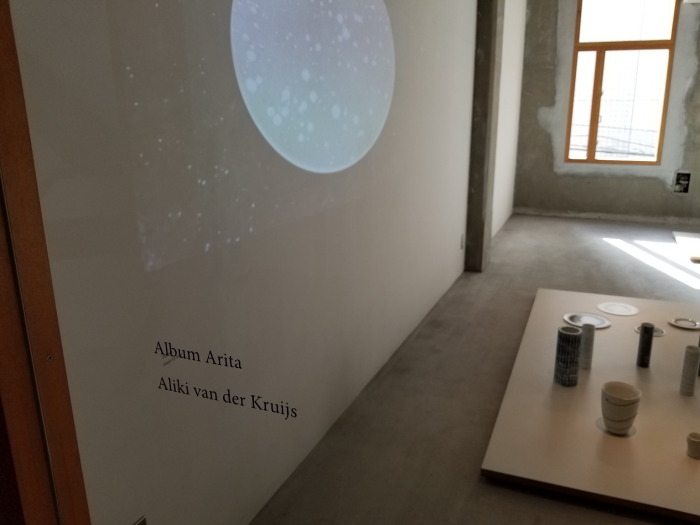

そして、お次は、弊社の位置する南船場よりすぐ近くのmaisonというギャラリーです。

こちらは丼池繊維会館というビルの中に構えられていて、プロダクトデザイナーである柳原照弘氏がオーナーです。自身で手掛けた建築デザインで、シンプルでありながら、空間の魔術師のような素敵なビルの中にあります。 あまり派手な宣伝広告をされておらず、問屋街にひっそりと看板を出されていて、知らない人はきっと通りすぎてしまうような場所にあります。(そこがまたいいんです!)

毎月第3土日には、2日限定でテーマに沿った展示・インスタレーションなども行われています。

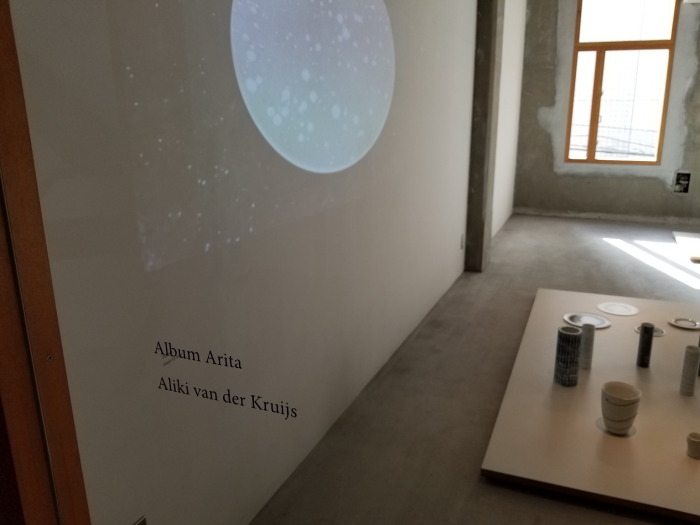

通常の会期展示に何度か足を運んだことがあるのですが、特に印象深かったのは、

Aliki van der kruijisさんの作品です。Alikiさんはオランダ出身のアーチストで今回、

「有田焼創業400年事業」の一環として有田焼とコラボをされた作品を展示販売されていました。彼女は、Creative Residency In Arita/Sagaの招致アーティストとして2017年9月から3か月間有田に滞在し、高度な技術を持った職人や陶磁器に関する様々な分野の知識をもった研究員の支援を受け、試行錯誤を繰り返しながら制作活動を行われたそうです。ギャラリーの方にお話しを伺うと、Alikiさんのお爺さんが天気を毎日細かく記録されていて、その資料にヒントを得て、雨の雫のモチーフ(実際、雫の跡をかたどったものを作品化されています)を器やテキスタイルに転写させたMADE BY RAINの製作をおこなったそうです。

彼女のインスタグラムの作品説明に、<地表に降り落ちる雨粒が作り出す模様を釉薬に定着させ、地球の織り成す自然の様相を陶磁器に落とし込むことに成功した>と掲載されていました。自然を織り込んだアートは、完全な創造物とはまた違う、融合の美というか

華やかではないけれど、神秘的な魅力がありますね。

他にも、陶石のオブジェ作品にこんなエピソードも記されていました

<Alikiが有田で滞在中に訪れた採石場で、人間が採掘して山がまるごと消えてしまった風景に衝撃を受け、採石場で拾得した有田焼の原料である陶石に有田町内でみつけた格子柄の着物文様を転写することで、山ごと掘り尽くしてきた際限の無い人間の底知れなさを端的に表している。>

最後の石の画像がそのメッセージのものですが、説明を聞くまでは、ただの石のオブジェかと思ってみていたのが、なんだかその当時の採石場で働く人たちのシーンが頭に浮かんで

少し複雑な想いになりました。

有田のリブランディング、先入観や価値観の違う外国人を受け入れ、その観点を新たな形で表現する場を与える懐の深さが、なかなかです!

こういう発案が実行できるのも、さすが古きを知り新しきを知る精神の賜物ですね。

最近、古くから受け継がれてきた歴史ある老舗などが、古きを大切に新しいものを受け入れて新たなワールドを築き上げるユニークで斬新な動きが高まっています。

日本の巧みな技術を世界からの面白い構想や技とマッチングさせて、あらたなワールドが

広がっていくのをみるのはとても興奮します。

弊社も、骨董品を扱っていますが、新しいものとの融合を試したり、展示したり、

楽しい企画を思案して成長していけたら幸いです!

Album Arita Aliki van der Kruijs

2018.3.16~4.1 ◎こちらの展示期間は終了しております

Maison

541-0056 大阪市中央区久太郎町3-1-16 丼池繊維会館

以上、また読んでもらえたら嬉しいです!

担当:amaco