こんにちは。スタッフのnyanです。

突然ですが、私の夢は 「古いマンションを購入して、自分の好きにリノベーションして暮らすこと!」

なので、古い建築ですとか、リノベーションしたおうち、施設に目がないのです。レンガ造りや古いコンクリート、はたまた木造の古民家…あ~魅力的です!

ちょうど1年前にはなりますが、京都の 新風館 という商業施設がおしゃれに生まれ変わったことをご存知でしょうか?このころは最初の緊急事態宣言が出されていた時期で、私はこの新風館に行きたくて行きたくてうずうずしていました。

宣言が解除されてから早速訪れました!

エントランス。木とインダストリアルな金網の調和が好み!

特にこの中庭は気持ちよかった~。この彫刻は「滴」というそうです。

隣接するエースホテル京都。アジア初進出とのこと。

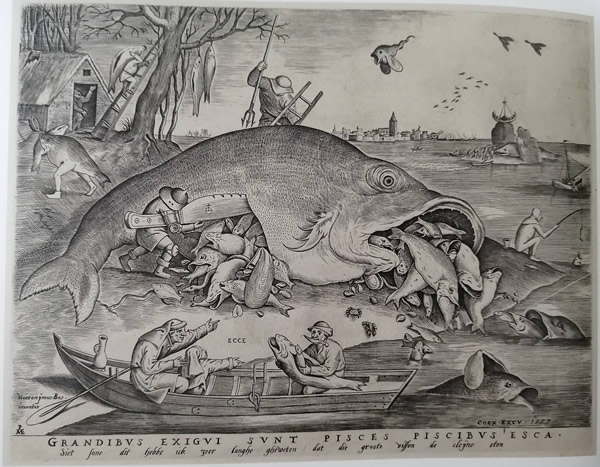

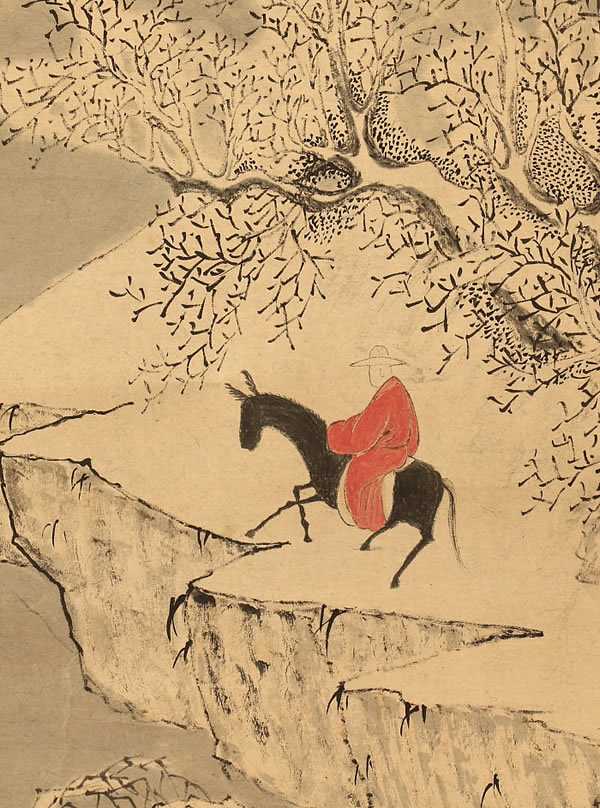

アートも飾られています。こちらはオープン当時の写真ですので、今は違ったと思います。

こちらから客室でしょうか…?泊まってみたい!

新風館は、元々は1926年京都中央電話局として建てられたレンガ造りの建物で、京都市登録有形文化財にも登録されています。およそ100年前の建物が生まれ変わって愛されていることは、素敵なことですね。

歴史のあるものを扱っているという点は、縁のお仕事も同じです。この気持ちを大切に みなさんに長く愛されるものをご提供できれば と思います。

そして自分の夢も叶えたい~!