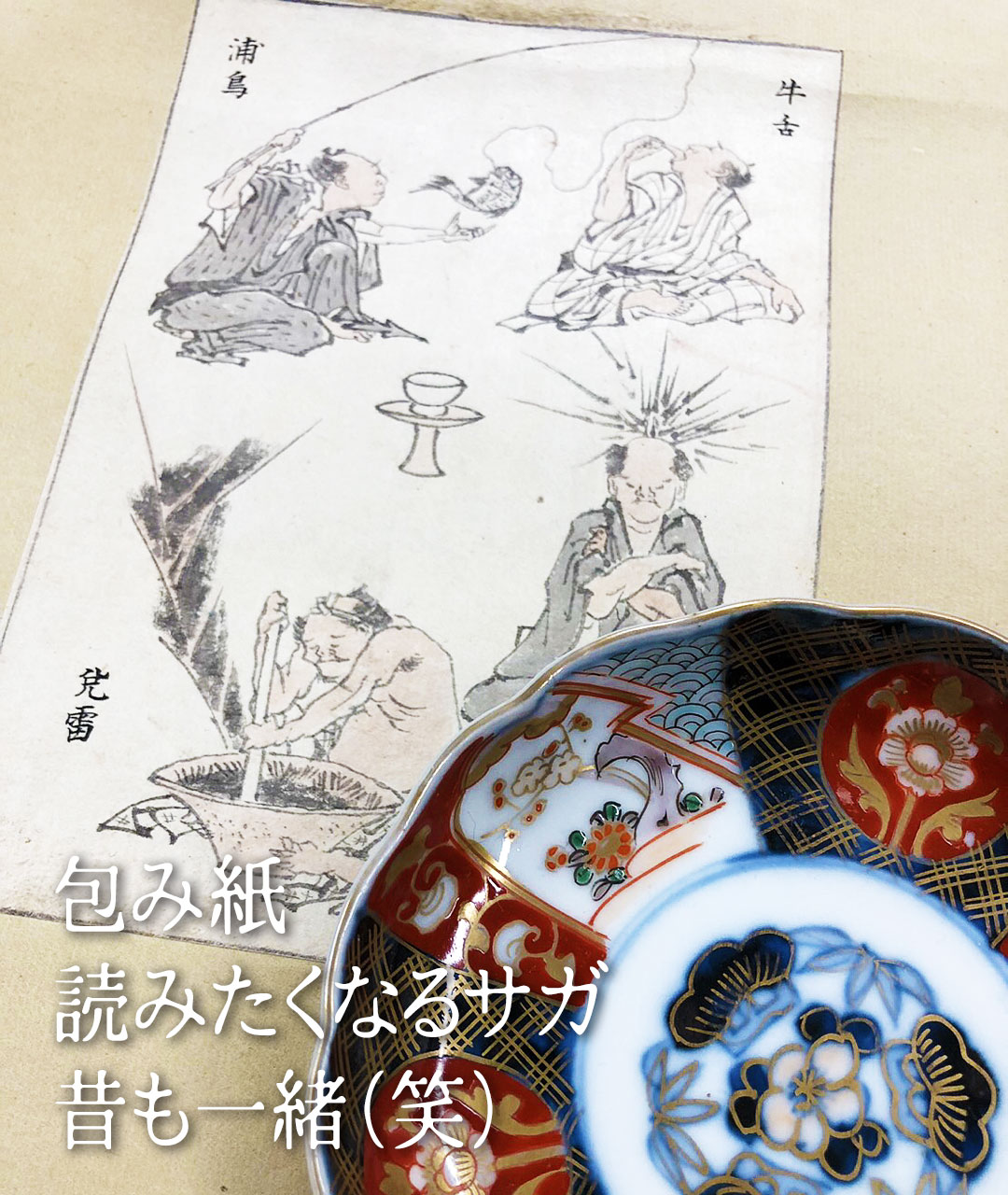

これを知ったら骨董探しがより楽しくなる!

スタッフによる骨董うんちく話★

* * * * * *

こっとう☆うんちく…その14

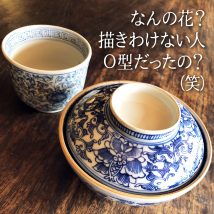

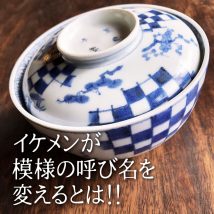

【蓋付き飯碗】

お茶漬けを

掻き込む江戸の

忙しさ

天下泰平の江戸時代、全国の交通網も発達し、商売人は前代未聞の忙しさに見舞われたものと想像しますが、その名残を残しているとも言えるのが、こういった蓋付きの飯碗です。

磁器の飯碗が作られ始めたのは、17世紀初め、日本初の磁器である伊万里焼の登場とほぼ同時期だったようですが、蓋付きのものがはやったのは国内向けの量産品の生産が増加した18世紀前半からです。

また、日本の外食文化は、浅草の茶店が奈良の僧坊で食べられていた「奈良茶漬け」に汁と菜をつけて提供したのが始まりとされており、いわゆるファーストフードとして庶民の間で流行、これを入れた蓋付き碗は「奈良茶碗」と呼ばれました。

碗の形状は様々ですが、この写真のような、大き目で胴の張った形のものは「望料(もうりょう)」と呼ばれ、蓋の合わせなどが難しく、普通の碗よりも高いろくろ技術が問われるのだそうです。

忙しい商人の食の一旦を職人の技術が支えていたと言えるのではないでしょうか?

* * * * * *

★『心斎橋 暮らしのこっとう』の商品の一部はこちらからご購入できます★

商品販売ページ

商品に関するお問い合わせは、現在メールにて受け付けております。お気軽にご連絡くださいませ。

★『心斎橋 暮らしのこっとう』 公式SNSはこちら★

インスタグラム フェイスブック ツイッター