現代アートを買ってみる!?

こんにちは。スタッフDです。

コロナに振り回され、いよいよ3年の経過が近づいてきました。得体の知れないウイルスの脅威に戦々恐々としていた当初より、よくも悪くも慣れやダレが生じている昨今。行動制限がなくなってもう大丈夫なのかと思いきや、感染者数は減らず、まだまだ予断を許さない状況。ウィズコロナは必至の様相です。でも、基本的な対策についてはもう身に付いているし、いい加減、何か新しいことを始めたいなぁ・・・と思われている方も多いのではないでしょうか?

そこで、今回はひとつのご提案を。「現代アートを買ってみる!?」

ここ数年、プチバブルとも言われている日本の現代アート市場。これまでの行動制限などで行き場を失ったお金が流れているとも。オークションでは人気作家の作品が軒並み史上最高値を更新。東京を中心に大都市で開催されるアートフェアには、時差入場などの措置が施されながらも多数の来場者があり、活況を呈しています。また需要の増加に伴い、現代アートを扱う新たなギャラリーの立ち上げも目立っています。

とは言え「現代アートはよくわからない」とか「それを買うなんてお金持ちの趣味なんでしょ?」と仰る方は多いと思います。

そもそも現代アートって何なのか。

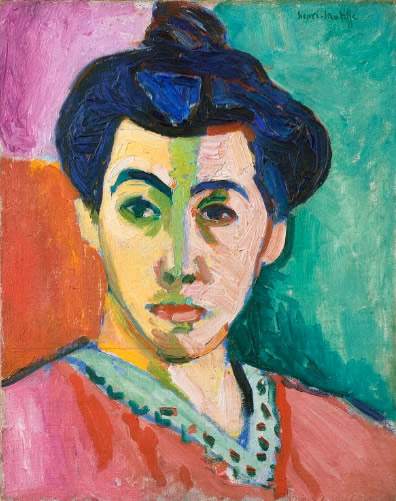

どこまでも深く議論できそうですが、それは今回の本題からは外れます。ここではごく簡単に「19世紀に生まれ、20世紀に普及したカメラ・写真によって、見たものをいかにそのまま綺麗に描くか、造るかというそれまでの至上命題が崩れた後、個々の価値観に基づく表現を模索する中で、現在も生み出され続けているもの」としてみましょう。

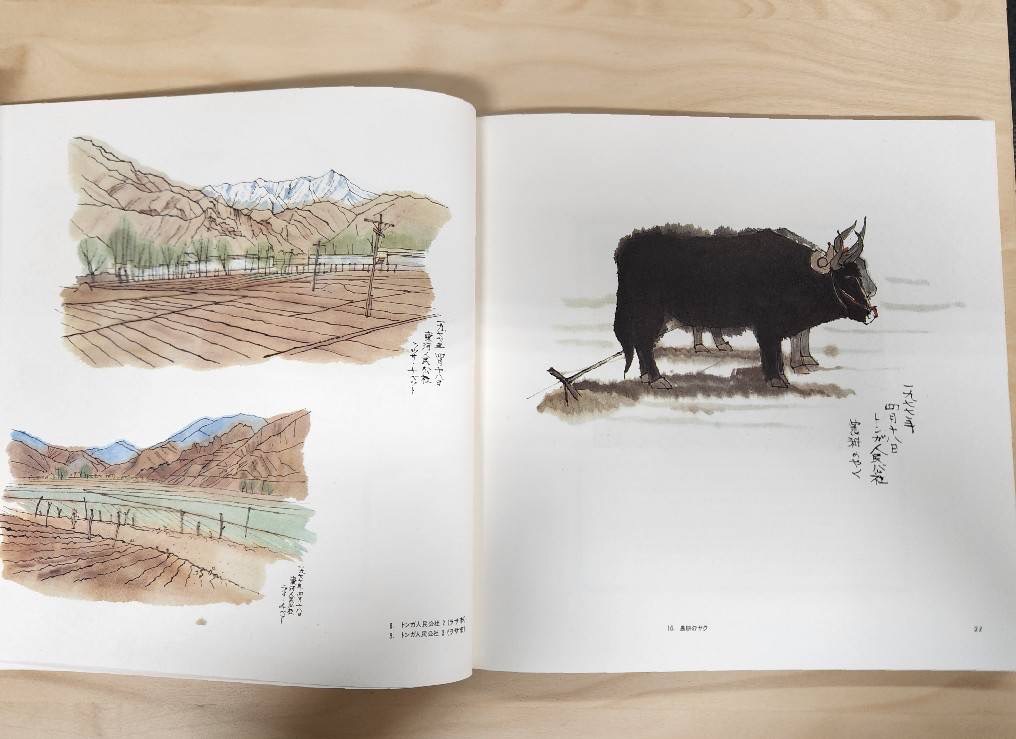

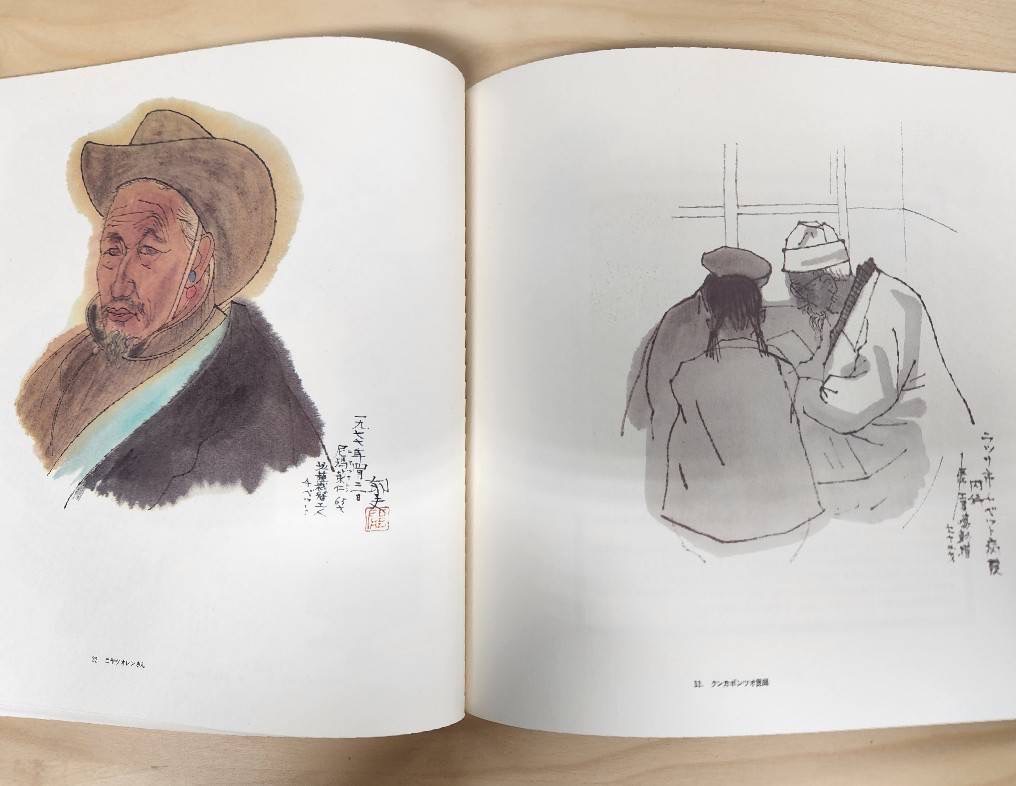

末永幸歩「「自分だけの答え」が見つかる 13歳からのアート思考」(ダイヤモンド社)で、既成概念を打ち破り、歴史に残る名作となった6つの作品が取り上げられています(一般的な分類では、近代アートも含まれます)。文中にそれらを挿絵として載せ、筆者がそれぞれの何が革新的だったと言っているのか、ひと言説明を添えます。

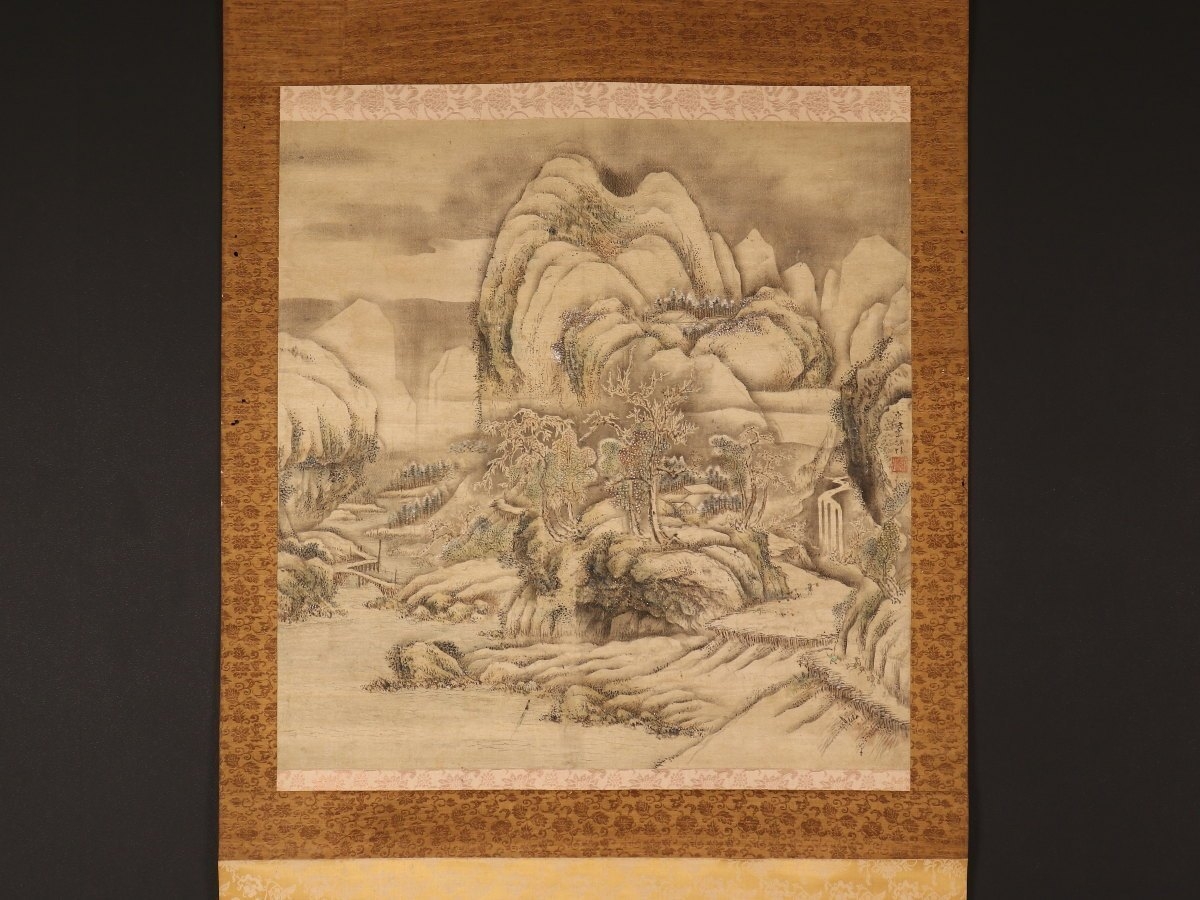

私たち、株式会社縁は骨董商なので、物故(亡くなった)作家の作品の取り扱いがほとんどです。

骨董品は、一般的な商品のように原材料費やかかった経費に利益を乗せたものとは異なり、その時々の流行に左右されながらも、ある程度共有された相場があって値付けがされるという、とても独特なものと言えるでしょう。そしてそこには当然、長い年月を生き残ってきたという希少価値も加味されていると思います。

対して、現代アートは?

制作年が今年であるばかりか、昨日今日制作されたものに、0が何個付いてるの!?という場合もあります。ある時、ある作家の展覧会でそんな作品が奪い合うように買われていった現場に居合わせ、正直幾ばくかの”怪しさ”も感じつつ(笑)「現代アートの値段ってどう決まるんだろう?」と率直な疑問が沸き、追求してみようと思ったのです。

以下は、その疑問に対する私の現時点での解釈と、現代アートを買う場合のマインドのようなことについて、全くの知識0から、ここ2、3年の個人的な経験の中で知り得たことに基づいて書いたものです(つたない知識を補うために、いくつかの書籍を参考にさせて頂いておりますが)。

ド素人の見解として、どうぞ気軽な気持ちでお楽しみ頂けましたら…。

まず、基本的な用語から。

美術品が売買される場所として、プライマリーマーケット(第一次市場)と、セカンダリーマーケット(第二次市場)という呼び方があります。

プライマリーはいわば「新品」が販売される場所で、作家本人や展示会を開催したギャラリーなどから購入する場合のこと。対してセカンダリーは、それを購入した個人から売りに出されたもの、いわば「中古」が売買される、例えばオークションのような場所のことを言います。

一般的な商品だと、中古は新品よりも値段が下がってしまいますね。なのに、プライマリーでも販売されている、ご存命の、現在進行形で制作をしている作家の作品の価格がセカンダリーで高騰するのはなぜか。それは、プライマリーで手に入れることが非常に困難になってしまっている場合です。超人気作家になると、購入したいとの意思を示したところでウェイティングリストに数百人が列を成している状態で、何年待ちです、と言われてしまったりします。それでも今すぐに手に入れたいという人が集まると、セカンダリーでの価格が高騰するのです。

セカンダリーでの価格は履歴として残ります。通常プライマリーでの価格はセカンダリーよりも安く設定されているため、セカンダリーで高く売れるという事実が示されると、プライマリーでの順番待ちがさらに長くなって買えなくなる。するとセカンダリーでの競争もますます激しくなって価格が高騰し・・・。無限ループですね。

「現代アートの絶対に損しない買い方」それは「国際価格で五百万円くらいを超えてきた作品だけをそろえていく」ことだと、日本の現代アートを中心に2500点以上をコレクションされている有名コレクターであり、精神科医の高橋龍太郎さんは著書で仰っています。(高橋龍太郎「現代美術コレクター」講談社現代新書)

とは言え、これは一般ピーポーには無理!ですよね・・・。

となると、将来有望な作家を見出して、プライマリーでまだ安値の時に買っておくのが、我々が取り得る唯一の方法です。でも、それには美術品に対するかなりの造詣と審美眼が必要なんじゃないの?と思ってしまうかもしれません。

▼1つの視点からモノを捉えた、遠近法のリアルへの挑戦

パブロ・ピカソ「アビニヨンの娘たち」(1907)

そもそも特定の作家のアート作品がいい、素晴らしい、となり、買いたい人が列を成すまでになるのはなぜなのでしょうか?

実は、アート作品の評価は、”アート界”全体の多数意見によって決まるのです。アート界とは、アーティスト、美術館・ギャラリーの館長やキュレーター、記者やジャーナリスト、批評家・・・それに美術愛好家までを包括的に指します(スージー・ホッジ「世界をゆるがしたアート クールベからバンクシーまで、タブーを打ち破った挑戦者たち」青幻舎)。

なので、作品の制作のみならず、今ならSNSをやっていて、個展を開いたり公募展に応募したりと、その公開にも注力し、世間の耳目を集める努力をしている作家は注目されやすいですよね。そして、アート作品のよさを、きちんと言語化して表現できる豊富な知識を持ち合わせた大学の先生や有名なキュレーターなどの批評家が、その作家や作品を世に知らしめる。徐々にその言説に共感するアート界の人たちが増えていって、ザワザワ・・・となっていくというわけです。業界に関係のない、アートに特段の興味のない一般の人が「へぇ~こんな人いるんだ~」と気づく頃には、その作家は既に手の届かない存在となっていることでしょう。

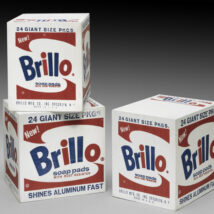

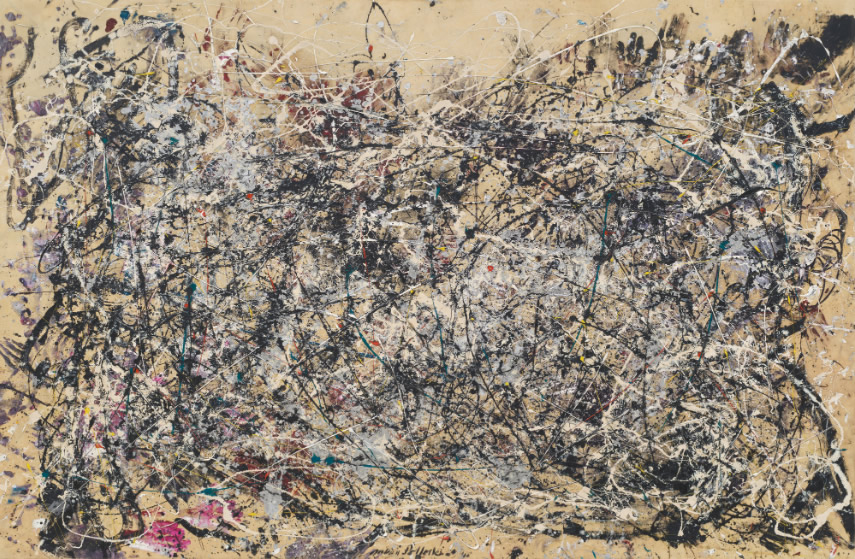

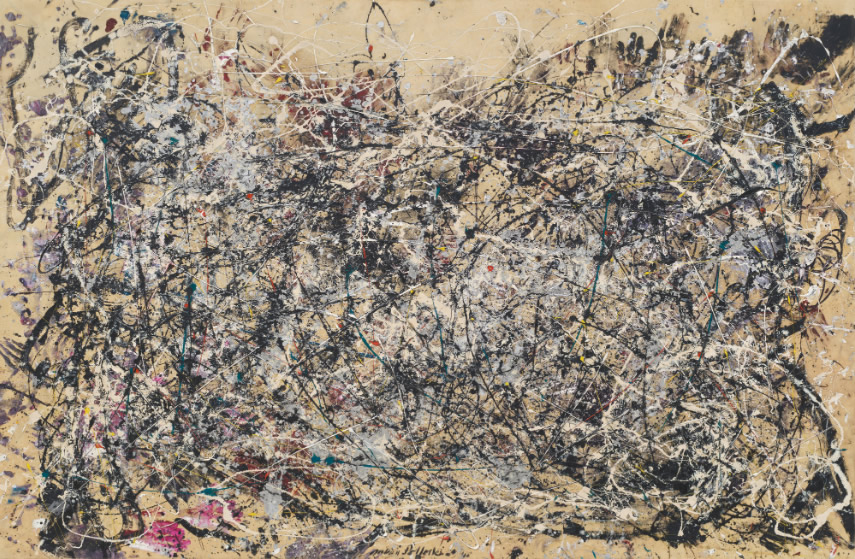

一見誰にでも描けそうな、絵の具を撒き散らした抽象画で有名なジャクソン・ポロックも、大量生産された商業製品のコピーすらアートにしてしまったアンディ・ウォーホルも、その価値を見出し、言語化して広めるきっかけを作った批評家がいたからこそ、歴史に名を残すスーパースターたりえたということなのです(三浦俊彦「東大の先生!超わかりやすくビジネスに効くアートを教えてください!」かんき出版)。

▼何か(具象物)を描くことからの開放。初めて抽象画が登場した。

ワシリー・カンディンスキー「コンポジション VII」(1913)

資産となる(かもしれない)アート作品が欲しい場合、このアート界の”空気”を感じる必要があります。今、誰が推され、注目されているのか。決してふらりと立ち寄ったギャラリーで、自分の好みだけを頼りに直感で買ってしまってはいけません(いや、もちろん懐に余裕があれば全然いいんですけど・・・)。

一昔前であれば、ギャラリーに通いつめ、担当者と懇意になって情報を聞き出すといったアナログな方法しかなかったでしょう。今でもそれは有効な手段のひとつではあると思います。でも、全くアート作品を買ったことのない人にとって、まずどのギャラリーに行けばいいのかもわからないし、買うかどうかわからないのにギャラリーの人に話しかけるなんて、と、ハードルは相当高く思えることでしょう。

でも、安心して下さい。現代には、集合知を活用できる素晴らしいツールがあります。そう、インターネットとSNSです。これでアート界の空気を感じちゃえばいいのです。

▼アートは視覚的に美しいものという固定観念からの開放。アートが目から頭で鑑賞するものへ。

マルセル・デュシャン「泉」(1917)

まず、好きだなと思える作家、作品を見つけるところから始めましょう。購入したら長期間保有し、室内に飾って楽しむのが基本なので、本心では気に入らないのに人気があるからという理由で買ってしまうことはしない方が無難です。例えば、色々なギャラリーが一同に会すアートフェアに行ってみると、それぞれが今一押しの作家の作品が一度にたくさん観られるのでおススメです。

その場では自分の琴線に触れる作品、作家を見つけることに注力し、SNSがあればフォロー。帰宅後、リサーチです。作家の経歴や受賞歴、制作におけるコンセプト、そしてSNSのフォロワーに誰がいるか。現代アートを取り扱う企業の代表・担当者や、アートウォッチャーとでも呼べるような、頻繁に展示を観に行っては発信をされている有名なコレクターなどがいると、注目度がわかります(ここらへん、初めはわからなくても繰り返していたらわかるようになります)。

その後、再度、気になった作家の個展・グループ展などを訪ねます。現場でわかる情報、それは売れ行きです。どんなに画風やコンセプトに惹かれても、これが鈍いと感じたら一旦様子見。逆に人気作家になると、初日に完売はおろか、初日のオープン時間に入っても買えないことが多々あります。混乱を避けるために様々な方法で販売がされているのですが、これは皆様、ぜひ実際に体験してみて下さい。嫌というほどアート界の空気が感じられます(笑)。

作家ご本人と話してみること。これができるのも現代アートならではで、様々な感性に触れるのはとても楽しいのですが、根堀り葉堀り聞いた後で「ほんで、買わんのか~い」となるのが申し訳なくて(自意識過剰なだけ?笑)、私は(検討中の段階では)敬遠しがちです。それに、情にほだされて買う、というのも、なんか違いますしね。

▼アートは何らかのイメージを表現するものではなく、物質そのものと捉えてもよい。絵は、何かが描かれたものではなく、キャンバスに絵の具が付着しただけのものという捉え方もあり。

ジャクソン・ポロック「ナンバー1A」(1948)

アートのお値段感に関しての参考ですが、キャンバス作品であれば、学生の適正価格、いわばスタートの価格は1号5,000円程度とされているようです。10号(長辺530mm)なら5万円。ギャラリーに宣伝や販売を任せている場合は、その取り分30~50%程度が乗っています。

実力や人気が付いていくことにより値段が上がるのは健全なことですが、新人なのにあまりに高いのは、ギャラリーの期待値が乗り過ぎている場合も。逆に、あまりに安いと買うに値するか、これも一考の余地があると思います。また、すぐに転売することは、その作家の作品の価値を毀損をする行為となりうる(転売された値段がプライマリーを下回り、それが履歴として残ったらどうでしょう)ので、絶対にやめましょう。

▼食器洗いパッドのパッケージをそのままコピーして作品として発表。アートとアートでないものとの境界線をなくした。

アンディ・ウォーホル「ブリロ・ボックス」(1964)

(2022年9月17日~2023年2月12日、京都市京セラ美術館で、約200点の作品が集まる大規模な企画展「アンディ・ウォーホル・キョウト / ANDY WARHOL KYOTO」が開催されました。)

以上を心得、やっとの思いである作品を購入したとしても、当然のことながらプライマリーである程度人気が集まっている作家の作品とて、セカンダリーで確実に値段が上がるという保障はありません。

でも、虎の子の身銭を切って誰の将来に賭けるのかを真剣に考えることは、ただ漫然と美術館を周っているのとは全く異なる経験で、鑑賞眼も格段に磨かれると(信じたい)。そして、アート界のプロたちが注目する作家は、やはりすごいんです。模倣なんていくらでもできる時代において、その人にしか持ち得なかったであろう特異な着眼で、寝食を忘れ没頭し制作された作品が発するエネルギーには、心底圧倒されてしまいます。そのエネルギーを分けてもらっておうち時間を充実させたい、というのも特に今は「現代アートを買ってみる」いい動機となるかもしれません。

先ほど言及した高橋龍太郎さんは「日本で一年間に卒業する芸大・美大生は・・・一万五千人くらい」「その中で歴史に残り、十年先も百年先もプライスがちゃんとつくのは、せいぜい各学年一人」と仰っています。いわば、アート界のオオタニさんや藤井聡太さんのようなキラリと光る才能を見つけ出すのって、とてもワクワクするし夢がありますよ。

信じるか信じないか、一歩踏み出すのかどうかは、あなた次第です。ただ、あくまで余剰資金にて自己責任で、決して度を越さないように・・・。