スタッフの C・K です。

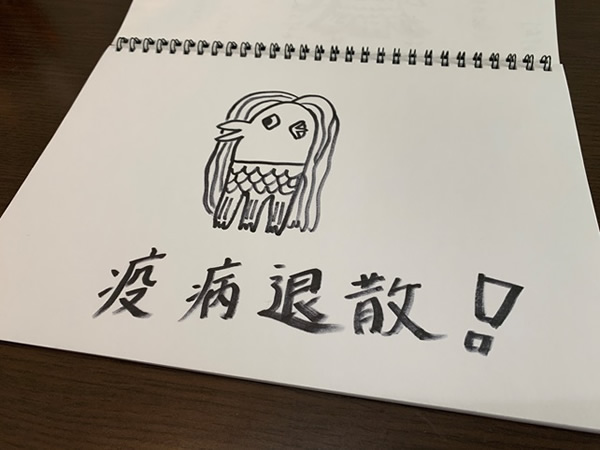

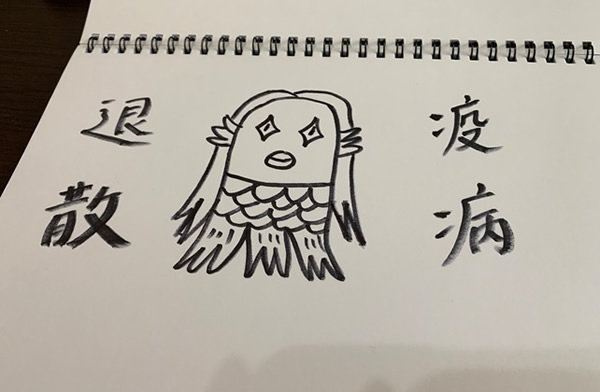

今、新型コロナウイルス除けとして妖怪のアマビエが話題となっていますが、こちらの神様はご存じでしょうか?

掛け軸や屏風などによく描かれる 鍾馗(しょうき)です。

主に中国の民間伝承に伝わる神様です。

日本では、疱瘡除けや学業成就、魔除けの効があるとされ、端午の節句に絵や人形を奉納したりします。平安時代末期にはその姿が確認されています。

鍾馗の由来は諸説ありますが、もともとは中国の唐代に実在した人物であったとする説が有力なようです。

中国、唐の時代、楊貴妃で有名な6代皇帝玄宗がマラリアにかかり床に伏せていました。

玄宗は高熱のなかで夢を見ます。

宮廷内で小鬼が悪戯をしてまわりますが、どこからともなく大鬼が現れて、小鬼を捕らえて食べてしまいます。

玄宗が大鬼に正体を尋ねると、「自分は終南県出身の鍾馗という人物である。昔、官吏になるため科挙を受験したが落第し、そのことを恥じて宮中で自殺した。だが時の皇帝、高祖は自分を手厚く葬ってくれたので、その恩に報いるためにやってきた」と告げます。

夢から覚めた玄宗は、病気が治っていることに気付きます。

感じ入った玄宗は著名な画家の呉道玄に命じ、鍾馗の絵姿を描かせます。

その絵は、玄宗が夢で見たそのままの姿でした。

この時から、邪気除けとして、新年に鍾馗図を門に貼る風習が行われるようになったそうです。

昨今、新型コロナウイルスの猛威におびえる私たちだけでなく、昔から病におびえる多くの人々にとって心のよりどころであった神様のようです。