これを知ったら骨董探しがより楽しくなる!

スタッフによる骨董うんちく話★

* * * * * *

こっとう☆うんちく…その30

【束ねたリボンは生ものだった!?】

これ知って

あなたのドヤ顔

目に浮かぶ(笑)

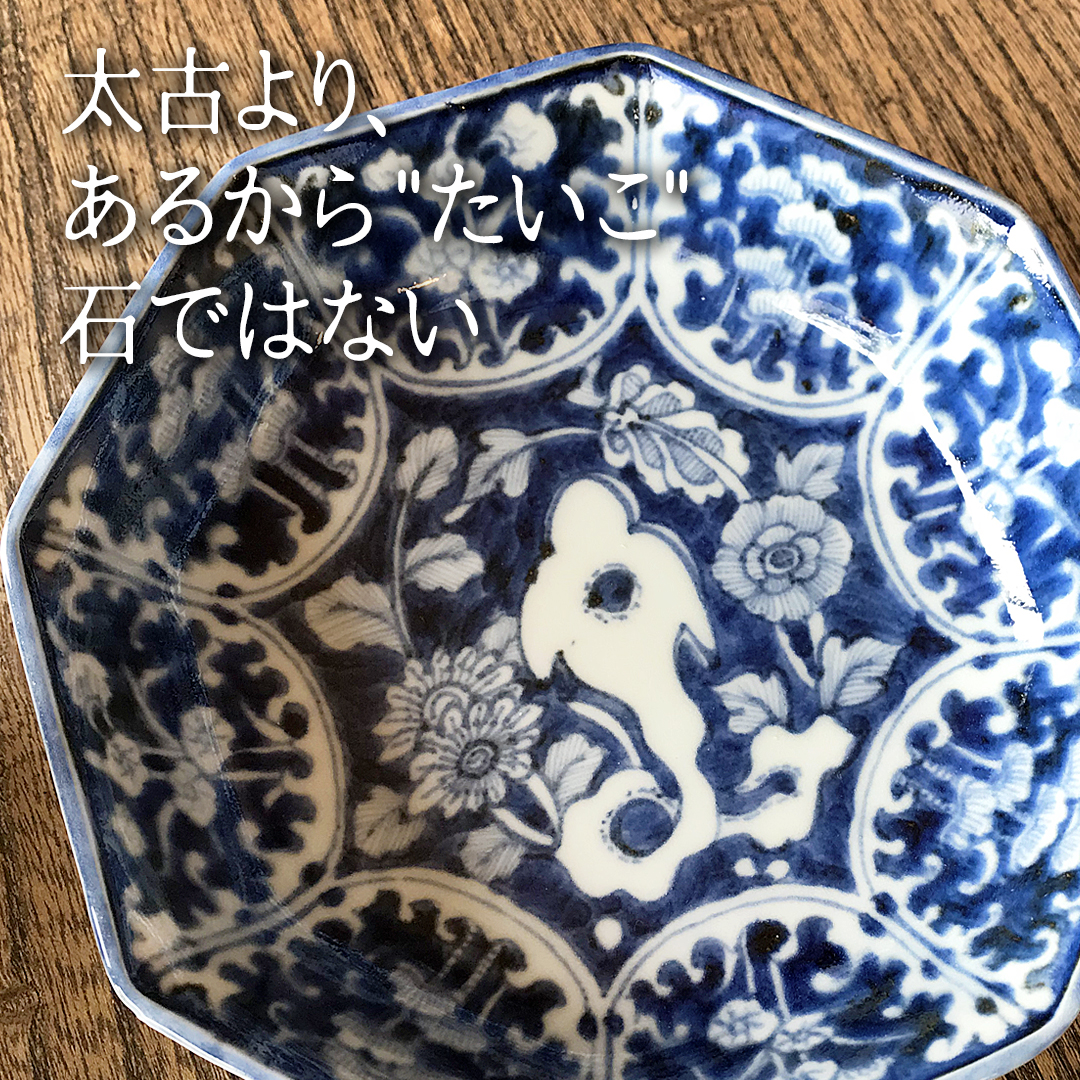

束ねてあるリボンのような文様、こちらは「束ね熨斗」。(たばねのし)

着物では古典的な柄の代表格です。

熨斗は、現在ではご祝儀袋などに付いている飾りのことを言いますが、元々は貝であるアワビを薄く剥ぎ、長く引き伸ばして乾かした保存食 のことでした。

ご祝儀袋に付いているものは「折り熨斗」と呼ばれ、紅白の紙を折って作ったものの真ん中に黄色や茶色の細長い紙が挟まっていますが、これがアワビの名残りなのです。

古くは神様へのお供えものとして、また江戸時代になると結婚式などのお祝い事の時の贈り物とされました。

長く「伸(の)す」が「延す」に通じ、日持ちもすることから『永続する』『長生き』といった吉祥の意味 を持ち、また束ねていることで『多くの人からの祝福を受ける』、あるいは『幸せを分かち合う』といった意味合いが込められます。

ご祝儀袋なんて、お年玉をもらっていた幼少期から幾度となく目にしていたのに、あれがアワビだなんて。あげる立場になった方、ぜひお子様に語ってあげてください・・・嫌われますよ(笑)

* * * * * *

商品に関するお問い合わせは、電話・メール・公式SNSのダイレクトメッセージにて受け付けております。お気軽にご連絡くださいませ。

★『心斎橋 暮らしのこっとう』 公式SNSはこちら★

インスタグラム フェイスブック ツイッター

★『心斎橋 暮らしのこっとう』の商品の一部はこちらからご購入できます★

商品販売ページ「心斎橋 暮らしのこっとう」