これを知ったら骨董探しがより楽しくなる!

スタッフによる骨董うんちく話★

* * * * * *

こっとう☆うんちく…その25

【可愛い形に隠された深~い由来】

このかたち

かわいさに似合わぬ(?)

深い由来

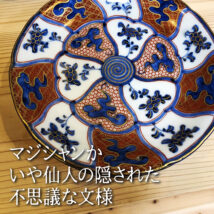

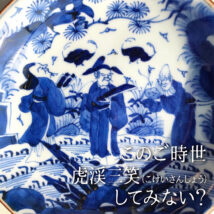

この器の形。

楕円の4か所をつぶしてできているかのような、お花のようなかわいい形ですが、何と呼ぶかご存知でしょうか?

正解は「木瓜」(もっこう)。

元々は、中国・唐の時代に、宮廷で働く時に着られた官服に織り込まれた文様、窠文(かもん、鳥の巣の文様)に由来 します。鳥の巣ということで、子孫繁栄の願い が込められました。

鳥の巣なのに、なぜ「もっこう」と呼ぶのか。

それは、日本に伝えられた平安時代、有職文様(公家階級の装束や調度品に用いられた文様)として、帽額(もこう、神前や宮殿に用いるすだれの掛けぎわを隠すため、横に張る幕のこと。額隠とも呼ばれる。)に用いられたことから、「もこう」が転じて「もっこう」となり、「木瓜」と当て字がされた とのこと。

またこの文様、日本では広く浸透した家紋の形で「十大家紋」のひとつ とされています。

言葉のもじりなのか、木工職人の家系・末裔に多いそうです。

花弁に例えると4弁ですが色々とバリエーションがあり、例えば織田家の家紋は5弁で「織田木瓜」と呼ばれます。

読み方に関して、木と瓜で「きゅうり」ちゃうの?と思った方、するどい!

野菜のキュウリは「胡瓜」(胡は、中国から見た西方という意味で、キュウリがシルクロードを通じて日本に渡ってきたことに由来)ですが、当て字として「木瓜」とも書きます。

京都・八坂神社のご神紋が、織田家の家紋と同じく5弁の木瓜文で、輪切りにしたキュウリの断面に形が似ています。

そこで 祇園祭の期間中、全国にある祇園神社の周辺では、敬意を払う意味でキュウリを食べないようにしている ところが多いそうです。

この形ひとつに隠された、長い歴史と様々なウンチク。

これをスラスラと口頭で説明できたら、「お~!」と言って頂けるかな・・・がんばります(笑)

* * * * * *

商品に関するお問い合わせは、電話・メール・公式SNSのダイレクトメッセージにて受け付けております。お気軽にご連絡くださいませ。

★『心斎橋 暮らしのこっとう』 公式SNSはこちら★

インスタグラム フェイスブック ツイッター

★『心斎橋 暮らしのこっとう』の商品の一部はこちらからご購入できます★

商品販売ページ「心斎橋 暮らしのこっとう」