担当Kです。

新型コロナウイルスが全世界で嵐のように猛威をふるうなか、まさしく嵐が通り過ぎるの待つようにただ、ただ家に居て過ごすという状況を続けております。

さて、皆さんは「書」に対してどういうイメージをお持ちでしょうか。

基本的には墨の色一色で文字が書いてあるだけのシンプルな物といったイメージでしょうか。

ちょっと小難しい感じもしませんか?

日常生活のなかで、意志伝達の為に使う文字。

それを「書」として捉えるというのは、一体どういう事なのか。

現代の書家の中には、カラフルでアーティスティック、刺激的なものも多くみられますが、弊社で扱うメイン商材の江戸、明治期の掛け軸ではあまりそういったものは見受けられません。

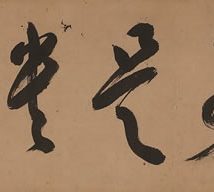

(「無事是貴人」沢庵宗彭 1573-1645 但馬出石出身の臨済宗の僧)

では、そういった「書」の鑑賞のポイントには何があげられるでしょうか?

一般的には、誰が何を書いたかという作者と内容。そこから浮かび上がる時代背景。そして、線の太細や濃淡、造形美やバランス、余白の使い方、筆使いの妙 といったところでしょうか。とても奥が深く、私もまだまだ勉強させて頂いている次第です。

上記で書いたことは「書」に造詣が深い方なら、極々当たり前に鑑賞しているポイントだと思います。

では、そう言った知識のない、鑑賞に慣れていない方は、どうすれば良いのか。先に「書」について勉強しないといけないのか?というと、必ずしもそうでは無いように個人的には、考えています。単純に書の伸び伸びとした「気持ちよさ」や「すぅーと入ってくる安心感」を感じてみるというのも良いことです。知識や経験ではなく「感覚で」です。

例えば、好きな音楽を聴く時、どれほどの人が音楽理論や音楽史を知った上で曲を聴いているでしょうか?これは、私の自論ですが「万物にはリズムが存在する」と。書もまた然りで、必ず筆の運びにもリズムがあります。そのリズムを感じとるというのも作者の気持ちが伝わってきて楽しいものです。

そして、自分が良いと感じた「書」が見つかれば、改めて、「作者がどの様な人物なのか」や、書いてある内容を調べてみるとさらに一層、その書について味わう事ができるでしょう。

ぜひ、美術館や展覧会、また、弊社の商品でも鑑賞してみてはいかがでしょうか。